黒死病研究の「新しい」古典を読む。文献はHerlihy, David, The Black Death and the Transformation of the West (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997)

ペストは普段は野生のげっ歯類の間で常在している病気であるが、ネズミという人間に最も近い哺乳類を媒介者とすることから、ひとたび常在地から人口の中心に病原菌が侵入すると長期にわたる世界的な大流行になる。これまで6世紀の流行、14世紀の流行、そして日本でも小規模な被害を出した19世紀末から20世紀の流行と、合計で三回のパンデミーがあったことが知られている。一番有名なのは2回目のパンデミーで、14世紀のヨーロッパでいわゆる黒死病を起こしたものである。ついでにいうと、黒死病 (The Black Death) というのは、ペストの別名ではなく、1347年にはじまって5年の間ヨーロッパを蹂躙した流行の固有名詞である。

黒死病の研究は近代以前の疾病史の花形なので、水準が高い研究が多くて、勉強していて楽しい。Herlihyの研究もそのひとつである。彼の議論を一言でまとめると、黒死病は中世ヨーロッパの社会に打撃を与えると同時に、当時完全に飽和していたヨーロッパの社会が新しい方向に向かうのに必要な「呼吸できるスペース」を与えたというものである。ヨーロッパの人口は当時増えすぎていて、土地や労働力や資源は食糧の小麦を生産するのに向けられていた。その人口の1/4近くが黒死病によって一気に奪われたことで、食料不足が解消され、土地などの資源を穀物以外の生産物-例えばビールの原料の大麦や羊毛の生産のための牧草地-に振分けることが可能になった。人口減少によってもたらされた賃金の上昇が、ビールや毛織物など、かつては奢侈品だったものを購入することを可能にした。上昇した生活水準を守るために、人々は子供の数を調節するようになった。黒死病に続く数世紀の間に、ヨーロッパは増えすぎた人口を支えるためにいっぱいいっぱいだった社会から、土地などの資源の幾分かを奢侈品生産に利用し、それを享受できる世帯構造を守ろうとする社会へと転換したのである。

どの程度この解釈が正しいのか、中世史の研究者ではない私は判断できない。もちろん他のファクターも働いていただろう。しかし、黒死病を野蛮で後進的な中世の産物であるというイメージから切り離す「教育的な効果」があるので、この話はよく授業で教えることにしている。

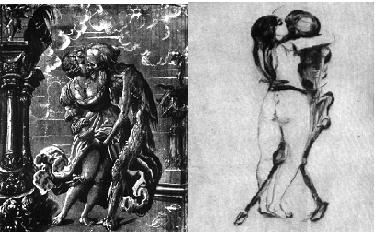

画像は黒死病の後顕著になった「死」のイメージの系譜から。16世紀のスイスの画家、Nikolaus Deutch の「死と乙女」と、同じテーマのムンクのデッサンより。