必要があって江戸・東京の水に関する大著を読む。文献は、鈴木理生『江戸・東京の川と水辺の辞典』(東京:柏書房、2003)

筆者は人文地理学者で、発想が一々目新しくて面白い。私が今回特に気合を入れて読んだのは下水処理を論じた箇所である。江戸では糞尿は肥料として価値があり、農村に持っていくと高く売れたから、汲み取り業者が糞尿を買い取ってくれたという話は有名である。糞尿は業者が買い取って持ち去ってくれるからいいが、今の言葉でいう生活排水がどう処理されていたかということは、いまいち明確なイメージを持っていなかった。本書を読んで、例のごとく無知を恥じ入った。江戸の都市設計の根本には、上水道よりも下水道があったという。

江戸の上下水道は、ポンプなどを使わない、地球の重力に従った自然落下方式を取っていた。山の手であれば、高台には殿様の屋敷がつくられ、そのお屋敷で発生した生活排水は低地に流されて、下層階級が居住する「谷町」方面へと流れる。生活用水の流れの上流・下流は、社会階層の等高線と厳密に一致していたのである。ここまでは、なんとなく常識的に分る。しかし江戸は、この仕組みが適用できない広大な地域を市街地として持っていた。それが臨海の埋立地である。ここは非常に平坦な土地である。そして自然のままにすると、水は一方向に流れずに、潮汐の干満の影響で満ちたり引いたりする。下水道の構造を最優先して都市を設計しないと、住民は生活排水がゆるやかに満ち引きする市街地で暮らす羽目になる。下水道を確保することは、幕府の統治にとって重要な課題であった。

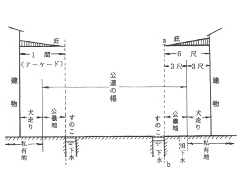

かくも重要な下水は、住宅の前の公道に作られた側溝の形で確保された。この側溝とその周囲は、私有財産と公的な設備が接する重要な空間であり、この空間には「庇」(アーケード)を張り出すことが定められていたという。下水は公的な設備だが、それに接している部分には、民衆と幕府が共同で責任を負っている空間があるということである。

図版はこのメカニズムを説明した本書より。