必要があって「障害学」の歴史社会学の本を読む。文献はSnyder, Sharon L. and David T. Mitchell, Cultural Locations of Disability (Chicago: University of Chicago, 2006).

障害学について基本的なことを勉強しなければならなくなって、手近にあった新しい本に目を通してみた。これまで研究の流れや基本的な概念がまだ分かっていないし、カルスタ系の論の進め方に違和感を感じるけれども、使えるようになりたい概念装置もたくさんあった。身体的・物理的な能力の欠如としてのインペアメントと、社会的に構成されたディスアビリティーの違いは、山のような研究文献を意識しないまま、自己流のナイーヴであいまいな形で使ってきた概念で、かなり恥ずかしかった。

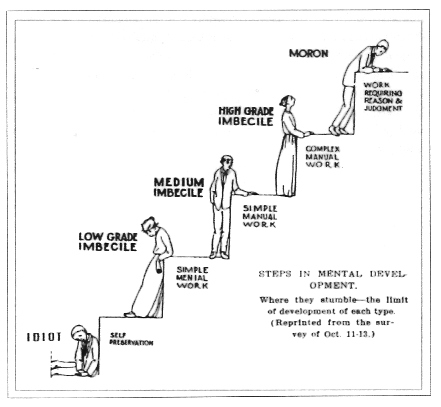

本書のコアの部分は、20世紀初頭のアメリカの優生学がその後の障害の扱われ方に決定的な影響を与えたという議論をしている。著者たちが批判的に「診断レジーム」と呼ぶ、医学的診断-分別的な収容-治療やリハビリ-侵襲的な症例研究からなる障害者を定義して取り扱うモデルは、優生学の人口工学の中で作り出された feeblemindednessというカテゴリーに起源を持つ。これは、それまで「白痴」 idiot と呼ばれていたグループと重なるが、それよりもはるかに重要なカテゴリーで、多様な原因と現われをもつ現象をまとめあげ、「正常」との対比で語ることを可能にした。そして、このカテゴリーが形成されるときには、当時成熟していた資本主義の労働市場において、当人が競争できるか否かがほぼ唯一の基準になった。このカテゴリーの女性に売春婦が多かったことも、売春は労働市場における最弱者が生計の道を立てる手段だからと説明された。そして、このカテゴリーを得たことで、優生学は正常と feeblemindedness というシンプルで当時は魅力があった二元論で、その社会工学を語ることができるようになった。

画像は本書より。ブリューゲルを写した17世紀の「乞食たち」と、20世紀の「精神薄弱の階段」