昨日記事にした安政江戸地震の書物の、都市表層の下にある地層への注目は、この著者の書物に影響を受けている。鈴木理生『江戸はこうして造られた-幻の百年を復原する』(東京:ちくま学芸文庫、2000) この本は、プロの研究者たちがどのような評価を下しているのかは知らないけれども、私が読んだ「江戸学」ものの中では、スカラーシップといい、知的スリルといい、傑出している。

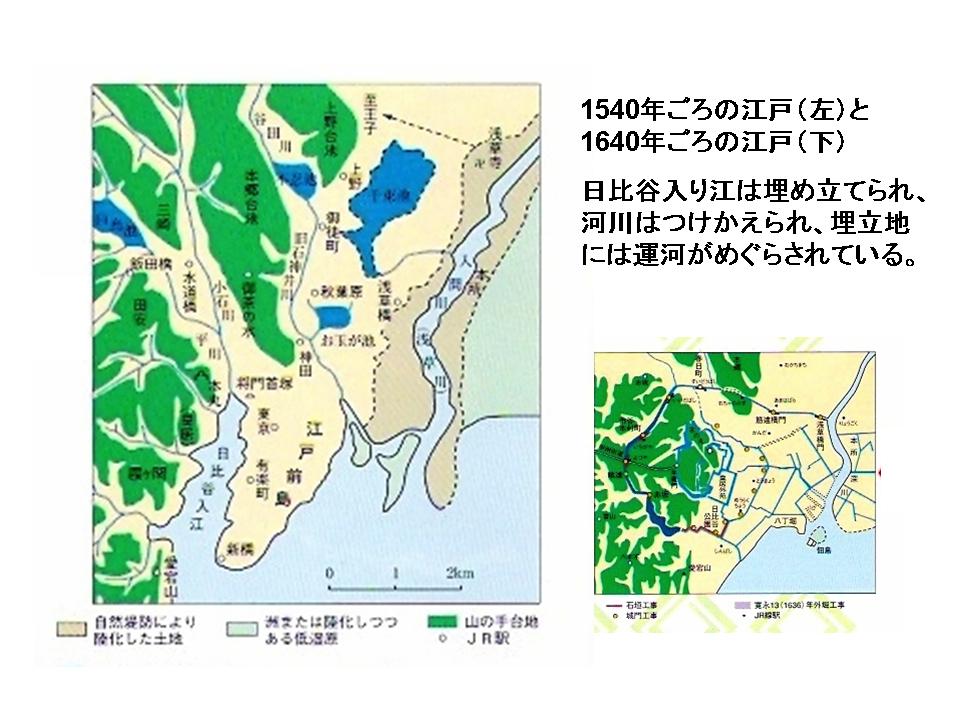

現在の東京湾一帯に、鎌倉・室町・戦国時代に、関東の各地の産物を利根川の水運で結んで、伊勢や上方とつなぐいくつかの港が栄えていた。その一つが、現在の東京―有楽町―新橋という山手線の内側に沿うように伸びる「日比谷入江」の奥にあった、「江の戸」(この「戸」は入り口とか扉とかいう意味だろう)である。その前には「江戸前の島」という意味の江戸前島があった。この江戸前島は、鎌倉円覚寺の所領で、円覚寺はその付近の港で開かれた「市」の運上金を大きな収入源としていた。(公明正大な交換が行われるべき「市」は、戦闘者である武家の所領ではなく、宗教者の空間であることを必要としたのである。)徳川家康は、円覚寺から「江戸前島」を不当な手段で奪い、そこに巨大な城下町を建設し、付近の臨海の低湿地を埋め立てて武家や町人の居住スペースとし、そこに運河をはりめぐらせた。埋め立てや河川の付け替えによる陸地の創出と、運河や人工河川の整備によって、利根川水系の水運や上方との水運で運ばれるものを消費する巨大消費地と、それを再び各地に振り分ける通商スペースが作り出された。

ちなみに、臨海を埋め立てて井戸を掘っても良水を得られない地域への給水が、江戸の水道である神田・玉川上水の起源で、明治政府はこの江戸時代のインフラである上水と各地の井戸を使ってコレラと戦わなければならなかった。

図版は1540年と1640年ごろの江戸の対比。