17世紀ドイツの宮廷産婆が書いたマニュアルを読む。文献はSiegesmund, Justine, The Court Midwife, edited and translated by Lynne Tatlock (Chicago: The University of Chicago Press, 2005).

出産の歴史や女性の身体の歴史が歴史の一つの分野として確立するに伴って、気軽に買える産婆の資料のモダン・エディションが増えてきた。この本もそのひとつ。シカゴ大学が出版したペーパーバックで17世紀ドイツの産婆マニュアルのスカラリーな英訳を読むことができる。年寄りじみたことを言って申し訳ないが、20年前に較べると、私たち医学史研究者の生活水準は劇的に向上した。

著者のユスティーネ・ジーゲスムント(以下JS) は1636に生まれ1705年に没している。彼女が50歳を超えて名声と円熟の頂点にある1690年に出版されたのが本書である。JSはシレジア地方で生まれたルター派の牧師の娘。19歳で結婚したが夫とは死別して一生子供はいなかった。

本書に含まれるJSの自伝的な記述によれば、子宮の障害を妊娠だと間違えられて苦しんだことから彼女の産婆術との深い関係が始る。彼女が産婆の仕事―といっても全て無料で行っていたが―をするようになったのは、ある村の産婆が、牧師の娘でインテリで本をよく読んでいたJSのところに、難しい出産を助けてくれるように頼みにきたのがきっかけだった。JSは挿絵入りの書物を抱えて産婦のもとにいき、挿絵を見ながらなんとかその出産を成功裏に終わらせてしまったのである。これがビギナーズ・ラックなのか、それとも17世紀の出版視覚文化の力なのか、どちらか分からないけれども、彼女は難しいお産のたびに、その産婆に呼ばれるようになる。彼女の名声は次第に高まり、市産婆や貴族の産婆をつとめたあと、1683年にブランデンブルク選帝侯夫人つきの産婆となる。1690年に出版された書物『宮廷産婆』は7版を数えた。徒弟や母親から正式なトレーニングを受けた産婆もいただろうに、この牧師の娘のお嬢さんは、正式な職能訓練を受けていないし、また子供も生んでいなかったが(出産の経験があるということはしばしば産婆の資格の一つになった)、彼女の時代で最も有名な産婆になったのである。

彼女の人生もただただ驚くばかりだが、テキストも面白い。一番面白かったのは、触覚の崇拝と言ってもよい、産婆たちの触覚重視である。とにかく妊婦のお腹の外から胎児の位置を確かめるために触り、中に指を二本入れて子宮口が柔らかくなっているかどうか見るために触り、胎児の姿勢を確かめるために触る。この本は対話形式になっているが、そこで若い産婆は経験豊富な先生の産婆に向かってこういう「先生は、触らなければ、何も学ぶことができないと教えてくれました」。器具も使うし技もある。しかし何よりも「触る」ことが重んじられている。

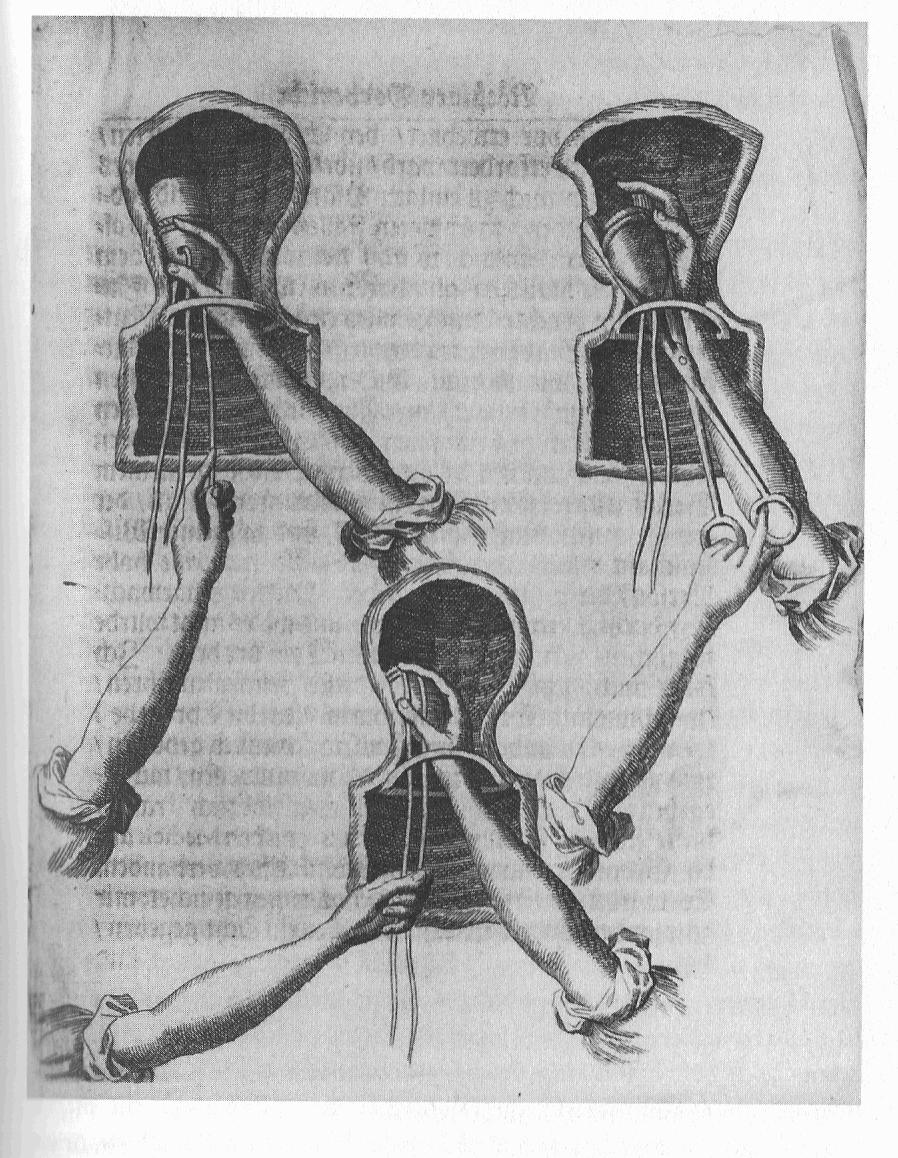

画像は本書より。子宮内のmole の切除と胎児のひきだしなど。正確な触感を求めてしなやかに曲がる指の形が悩ましい。