移民と疾病の巨視的な歴史モデルについての論文を読む。文献は、McNeil, William H., “Historical Patterns of Migration [and Comments and Reply]”, Current Anthropology, 20(1979), 95-102. このあいだ文庫で復刊された必読の名著『疾病と世界史』を圧縮してモデルだけ提示した論文である。

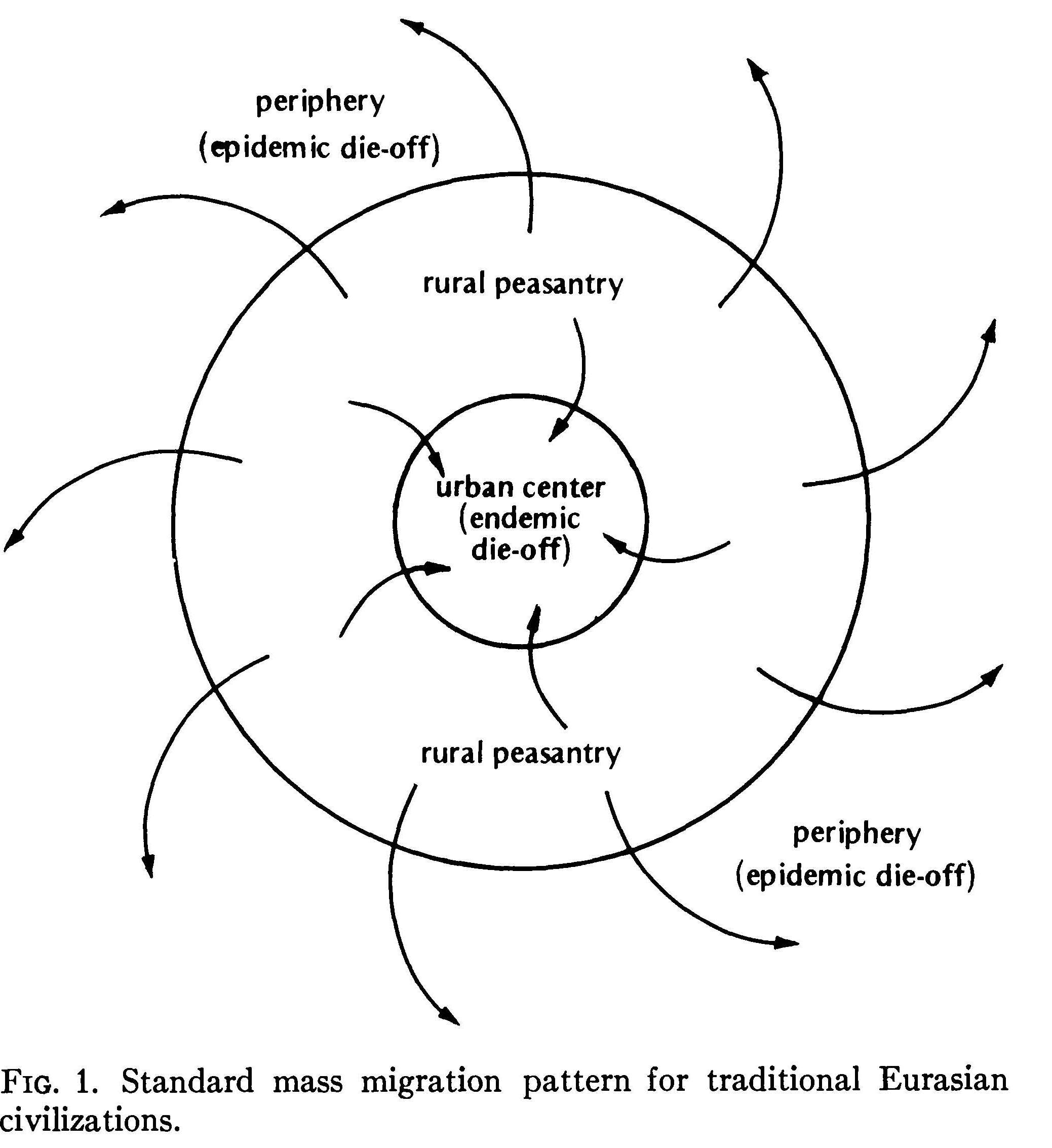

都市、その周縁、そしてそれから大きく隔たった辺境の三つの地域に分けて、その間の人口移動と疾病(感染症)のパターンを巨視的に描いた、壮大な構想力をフルに発揮した論文。都市においては、感染症の常在と、人口密度により感染係数が大きくなることから、エンデミックに死亡率が高い。すなわち、周縁の農村から食料だけでなく人口の移動がなければ都市は成り立たない。言葉を換えると、農村が、自らの再生産に必要なだけよりも大きな食料と人口を生産しなければ、このシステムは成り立たない。

一方、この大都市とその近傍の農村からはるか隔たり、大都市で常在している感染症の影響をほとんど受けたことがない辺境の地は、ひとたび感染症が侵入すると壊滅的な打撃を受ける。天然痘が10年に一回の周期で流行する土地と、50年に一回の割合で流行する土地を比べると、前者では一回の流行で罹患し死亡するのは10歳以下の子供たちばかりだが、後者では社会の担い手である成年を含めて皆が罹患し、その多くが死亡する。前者の天然痘は子供を失った親の苦しみ悲しみを引き起こすのに対し、後者の社会の天然痘は、生産はもちろんのこと病人のケアすら停止してしまい、社会関係の根本が破壊される中で人々が死んでいく地獄絵図を現出する。このようにして辺境地域ではエピデミックに死亡率が高くなり、辺境に住んでいたものたちが壊滅して中心からの移民を受け入れる。言葉を換えると、都市とその近傍から辺境に向かうベクトルの人口移動が成り立つのである。

すなわち、かつては大都市近傍から都市へ向かう人口移動と辺境に向かう人口の流れがあり、その両者が均衡する中に都市が成立していた。大都市はそのエンデミックな死亡の高さにより、農村からの人口流入を受け入れても人口過剰にはならなかったし、人間が住むことができる辺境はかつては広大に存在した。しかし、公衆衛生や医学の進歩により、大都市の超過死亡現象は姿を消し、その一方で、居住可能な辺境が縮小する。さらに、高層建築などの技術的な進歩もあいまって、超大都市への人口の集中が起きる。

この論文に対するコメントの多くが指摘するように、このモデルは極めて粗いものであり、特に辺境の役割については、新大陸の殲滅とヨーロッパ人の入植の事例にあまりに引きずられているという印象があるけれども、しかし、私が知る限りでは最も巨視的で面白いモデルである。それから、「軍隊は、その生命と食料の過剰消費において、大都市になぞらえることができる」というのは、ちょっとした名言で、引用したくなる。

図版は、この論文から。三つの地域階層の関係を示したもの、伝統的な移民-疾病レジームと現代的なそれの図示。