途上国の健康政策における「医療」の貢献を評価する論文を読む。文献はWarren, Kenneth S., “The Evolution of Selective Primary Health Care”, Social Science and Medicine, 26(1988), 891-898.

マキーオンの古典的な論文以来、19世紀以来のイギリスなどの先進国の死亡率低下は、少なくとも臨床的な意味での医療のせいではないことは受け入れられている。経済発展の結果、生活水準が向上したことのほうがはるかに死亡率低下に貢献した。教育水準の向上、清潔な水の確保、居住環境の改善、そして何より大切な十分な食料の確保。経済発展とそれにともなう生活水準が、19世紀から20世紀にかけて(現在の)先進国の健康水準を引きあげる主な動力であったことは疑いない。

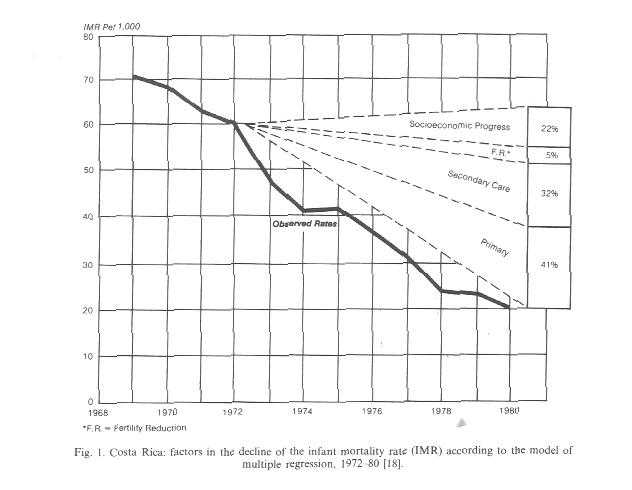

戦後の途上国の健康状態の改善は、これと違うパラダイムで進められるべきであるという主張が確立したのは、この論文によれば1980年代の中ごろらしい。80年代からWHOや UNICEFなどを中心に、Good Health at Low Cost のモットーのもと、よりすばやい効率がよい健康改善のための方策が論じられる。そこで現れた主張は、生活水準より、狭義の医療を重視したものであった。経済発展の成果が健康に効いてくるのをのんびり待っていられないということ、中国、スリランカ、インドのケララ、そしてコスタリカなどが、ごく低い水準のGDPであるにもかかわらず、60歳前後の高い平均余命を達成していることなどから、先進国モデルとは違う道で平均寿命を伸長させようとする方針が採用された。予想されるようにこの方針は激しい論争の対象になった。批判者は、これまでのボトムアップ式・地域参加型の健康政策から、テクノロジー主導の権威主義的な健康政策に戻るのか、などなどの批判をした。先進国型の健康政策は「北のパラダイム」と呼ばれ、ここで結晶した政策は「南のパラダイム」と呼ばれているという。

私はこの論文が記述する複雑な事情を全く知らないが、しかし、この論文の筆者は、露骨なイデオロギーの衝突になりがちなパルティザンな見方を避け、公平さを保とうとしているように見受けられる。近代日本の死亡率の劇的な減少を考える上で、二つのパラダイムの関係を考えるのは助けになる。