ロジャー・ロックハースト先生のロイ・ポーター・レクチャーを聴いた。ロックハースト先生は英文学者で、トラウマ、ミイラ、ゾンビなどについての面白い本をたくさん出版している講演である。今回は恐怖について書いているようである。講演の主題は廊下 (corridor) の歴史である。現在のホラー映画では廊下を歩くシーンは恐怖が高まっていく定番の設定だが、その恐怖との結びつきの前史を紐解くものである。もちろん背景にあるのは、ミシェル・フーコーの「パノプティコン」の権力の幾何学の重視への反論であり、パノプティコンに替るものとして「コリドー」と権力と恐怖を、建築様式、科学と医学、それを利用し支配される側の関係としての考察するものである。

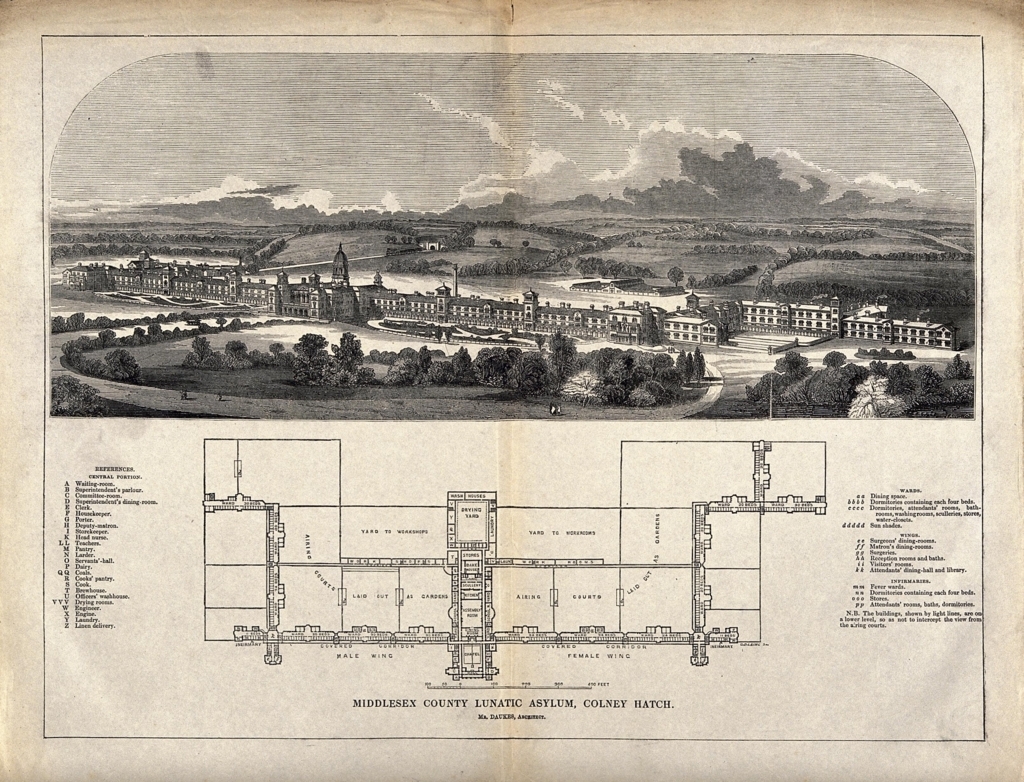

コリドーへの注目は、パノプティコンよりもずっと見込みがある。イギリスで19世紀に成立した精神病院は、基本的には私室が並ぶコリドーを組み合わせて建物にするパヴィリオン様式の建築である。図1は、19世紀半ばのイギリスの公立精神病院の巨大化の象徴でもある、ミドルセックス州立精神病院のColney Hatch 病院であるが、私室を持つコリドーが折れ曲がって全体としての建築をなしている。そして、このコリドーは精神病院における公的な空間であり、数多くの私室が並ぶ長い空間となっている。精神病院という社会から切り離された空間の中に、そこでは公共性がまもられ、秩序が維持されるべきものとして、再び作られた公共の空間である。それが精神医療の理念にとって重要であることは言うまでもない。19世紀から20世紀にかけての精神病院を論じたときに、コリドーが最も重要であるという指摘はOK である。

問題は、日本の精神病院、ことに昭和戦前期までの精神病院、あるいは精神衛生法(1950) 以前の精神病院において、コリドーを軸にした精神病院の空間構成の可能性があるかということである。ここをきちんと考えよう。