オルダス・ハックスリーの『ルーダンの悪魔』を読みなおす。中山容・丸山美知代訳で人文書院から翻訳が出ていたので、アマゾンの古書で買って読んでみた。固有名詞と専門用語が満載の長編歴史小説を訳した仕事には大いに敬意を表するが、当時の医学史のタームで、OEDを調べればすぐにわかるような基本的な間違いがいくつか目に付いた。例えば、フラカストロが論じた pox は天然痘ではなくて梅毒だし、「タタール人の下剤」は意味をなさない。

ルーダンの悪魔憑き事件については、以前にも記事にしたことがあるが、アメリカのセーラムの魔女裁判と並んで、史上最も有名な悪魔憑き事件である。1632年からフランスの小都市ルーダンで、ウルスラ会の修道女たちが悪魔憑きの症状を示す。神を冒涜する恐ろしい言葉、痙攣と硬直、この上なく淫らでショッキングな振舞いなどなどが人々に衝撃を与える。悪魔祓いと原因究明の審査が行われ、ルーダンの教会の司祭であり、その優雅な教養と魅力的な物腰で街の女を次々にものにして多くの敵を作ってきたウルバン・グランディエが、悪魔と契約を結んだとの罪状で、生きながら火刑に処される。悪魔に憑かれた修道院長や悪魔祓いを行ったイエズス会士などの自伝や回想など、質が高い史料に恵まれていることもあって、数多くの歴史研究やフィクションの対象になってきた。ハックスリーのこの小説もそのひとつである。この作品をもとにして、私は観ていないが(こればっかり!)、ケン・ラッセルの監督でデレク・ジャーマンが美術を担当した映画も作られている。

ハックスリーの小説は、時代背景を十分に調べた歴史小説だが、それと同時に、20世紀の異常心理学の知見を存分に活用していること、集団ヒステリーと現代の非寛容として、ナチス・ドイツやアメリカの赤狩り、スターリンの粛清などとのアナロジーをたっぷりと盛り込んだ異常心理学・社会心理学・社会学の性格も強い。その意味で、20世紀半ばのイギリスにおいて、当時の心理学・精神医学がどのように、狭い専門集団の外で理解され、社会を解釈するのに用いられたかということを調べる格好の素材になる。きっと、沢山の研究が既に出ていると思うけれども。

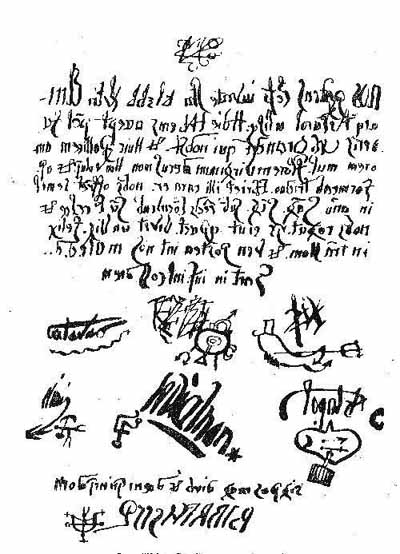

画像は、裁判で提出された、グランディエが悪魔たちと交わした契約書。逆向きのラテン語で書かれている。全文のトランスクリプトと英訳が、Wikipedia の Urban Grandier の項目に掲載されている。