未読山の中から、19世紀フランスのジェンダーと精神医療の言説分析を読む。文献は Matlock, Jann, Scenes of Seduction: Prostitution, Hysteria and Reading Difference in Nineteenth-Century France (New York: Columbia University Press, 1994). 特に第九章 “Doubling out of the Crazy House”.

1854年にパリの女性ピアニストが、彼女のアパルトマンからシャラントンの精神病院に入れられた。この入院は彼女の異母兄弟が要請したものであった。患者の名前は エルジリー・ルイー (Hersilie Rouy)で当時39歳。その後14年間にわたって彼女はさまざまな収容院を転々としながら、自分は正気であると訴え続け、自分を閉じ込めた家族と、自分の主張に耳を傾けずに拷問に近い行為を繰り返していた精神病院のシステムを告発する日誌を書き続けていた。

当時は精神病患者が何を考えているのかという興味が高まり、患者に自発的に何かを書かせることが定着していた。フランスの法律も、二週間に一回は患者が家族などに手紙を書くことを許可するように定めていた。しかし、患者が出した手紙は組織的に検閲され、医師や精神病院を正面切って批判する手紙は没収されていた。批判すること自体が病気のしるしだと解釈されて、患者の言葉が無力され、患者に与えられた診断を強化する結果になってしまっていた。

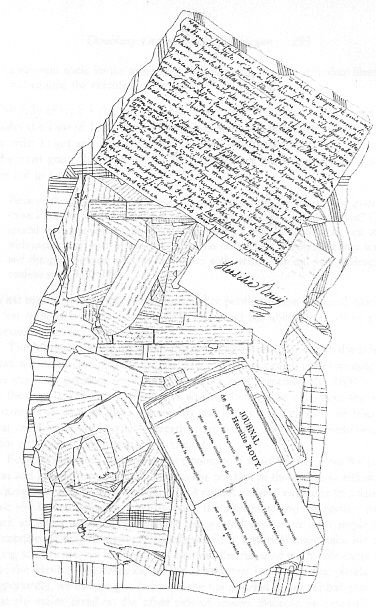

ルイーの手紙も検閲され、執拗に批判を続ける彼女からは紙やペンといった書く道具が奪われた。彼女は病院の内外の知人・友人の助けを得て、紙のきれっぱしを調達し、それらをつなぎ合わせたものの上に日誌を書いた。インクも取り上げられたので、時として自分の血で日誌を書いた。(このあたりは、映画「クイルズ」を思わせる。)彼女の努力はついに実り、議会が彼女の監禁の調査に乗り出したが、その結果を待たずに1881年に彼女は死んだ。彼女の日誌をもとにして「回想」が出版されたのはその2年後であった。

この書物は、タイトルからも想像できるように、デリダ流の言説分析の論考だから、事実関係を的確にわかりやすく提示していない。しかし精神病者が「書く」ことによって何を達成しようとしていたか、精神医学者が「書かせる」ことによって何を狙っているのかという問題を考えるには、大きなヒントになる。

図版は出版された「回想」につけられた、オリジナルの日誌を複写したもの。編者によれば写真も撮ったけれども、写真では不鮮明な部分が多いからイラストにしたという。