必要があって、日本への種痘の導入を論じた書物を読む。文献は、Jannetta, Ann, The Vacinators: Smallpox, Medical Knowledge, and the “Opening” of Japan (Stanford: Stanford University Press, 2007). 著者は日本の医学史・疾病史を主導してきた研究者の一人。

ジェンナーの種痘の方法が日本に導入される過程を論じた書物。日本の事情はオランダの側の資料も研究した緻密で丁寧な記述になっており、そして世界の状況にも目を配り、またジェンナー以前の中国由来の人痘の方法が日本に導入された状況にも触れている、とても優れた書物である。

中核になる問いはシンプルで重要である。「日本への種痘の導入はなぜ遅れたのか」である。答えの流れは、種痘はただの医学テクノロジーではなく、専門家の協力、公権力の権威の発動、さまざまな公衆の協力などが必要な、それを実行するためには社会の改革が必要であった。日本は19世紀の半ばに、種痘に基本的に深い興味を持っていなかった幕府をバイパスして、蘭学者・蘭方医が横に連帯してネットワークを作り、先進的な藩の行政官などと協力して種痘を広めるという、新しい社会の構成が作られた。別の言い方をすると、既存の社会の要素(医者、科学、行政など)を新しい仕方で組み合わせることが行われた。それが、幕末の日本に種痘をひろめた新しい「社会改革」であった。

中国の清は中国の人口分布の辺境に位置しており、天然痘と接触すると大規模襲来型(バートレットのタイプC)になるから、天然痘の怖さを知り尽くしていた。康熙帝が兄を飛び越えて皇帝になったのは天然痘にかかって免疫を持っていたからだという。だから、清は、中国医学で開発されていた人痘を国家として進行させた。(日本は、人痘においても、反応が鈍く、最初に人痘が行われたのは1790年代(緒方春朔)であった。)ヨーロッパ諸国も、トルコ由来の人痘をとりいれ、ジェンナーの種痘にいたっては、1798年に発表されてから5年以内には、ヨーロッパとその植民地で実験が始まっていたり、その存在が知られたりしていた。

日本が歴史上「ユニーク」であるというとき、最近聞くのは、大概いいことである。非ヨーロッパ社会の中で近代化にはやく成功したユニークな国とか、その類である。ここでジャネッタが、たぶん成功しているのは、日本に種痘が導入されたのは、世界の中でユニークに遅い、という事実を確定し、それを説明が必要なことであるとして問題化していることである。

この書物のスカラーシップについて、「人の褌で相撲を取っている」という否定的な意見を持つ日本の蘭学研究者もいるだろう。特に、彼女自身が発見した原資料から説き起こしている記述があまりに少ない事はこの書物の欠点であるし、それをあげつらう研究者がいるのはある程度予想できる。しかし、彼女が依拠した日本の種痘研究の多くは、事実羅列的なローカルスタディを超えていない。それらの知見をまとめて、そして徳川社会の本質を問う大きな問題設定の中に位置づけ、国際的な研究の舞台に載せたのが本書である。そういう仕事が簡単だと本気で思う人がいたら、自分でやってみるといい。

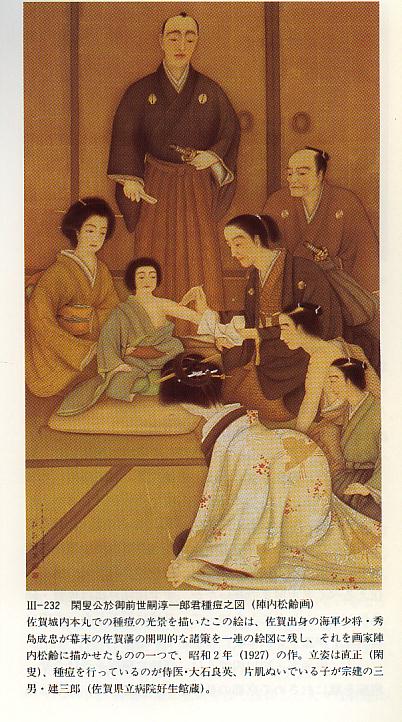

画像は、昭和2年に描かれた、佐賀藩の種痘の図。 この絵画は本書の表紙にも使われている、よく使われるものだが、現実の事件から70年近くたって描かれたものであることは、少し注意したほうがいい。