青木延春「私宅監置の実情に就いて」『精神神経学雑誌』41(1937), 1085-96.

1918年に出版された呉秀三らの有名な私宅監置の実情報告から約20年が経過して、日本の精神医療の状況や医師たちの考え方も変わってきた。国際的にも、精神病院という制度に対する信頼に代わって、複数の制度を混在させる方式が進展してきた。呉が私宅監置のシステムを批判して精神病院に移行していたのに対して、青木の論文は、そのシステムの構造自体はそのままにして、これを改良するすることを提唱したものになっている。

現在の私宅監置には確かに欠点が多い。特に、医療についての定めが何もないのは一大欠陥である。しかし、これは、院外保護の基盤となる制度でもある。「しかしながら、前述の如く、私宅監置は一種の院外保護であるからその長を採り、短を去り、之に医療の道を開けば、欧米のそれをはるかに凌駕する家庭看護となるべきはまた当然と信ずるものである。」 1089

1918年に出版された呉秀三らの有名な私宅監置の実情報告から約20年が経過して、日本の精神医療の状況や医師たちの考え方も変わってきた。国際的にも、精神病院という制度に対する信頼に代わって、複数の制度を混在させる方式が進展してきた。呉が私宅監置のシステムを批判して精神病院に移行していたのに対して、青木の論文は、そのシステムの構造自体はそのままにして、これを改良するすることを提唱したものになっている。

現在の私宅監置には確かに欠点が多い。特に、医療についての定めが何もないのは一大欠陥である。しかし、これは、院外保護の基盤となる制度でもある。「しかしながら、前述の如く、私宅監置は一種の院外保護であるからその長を採り、短を去り、之に医療の道を開けば、欧米のそれをはるかに凌駕する家庭看護となるべきはまた当然と信ずるものである。」 1089

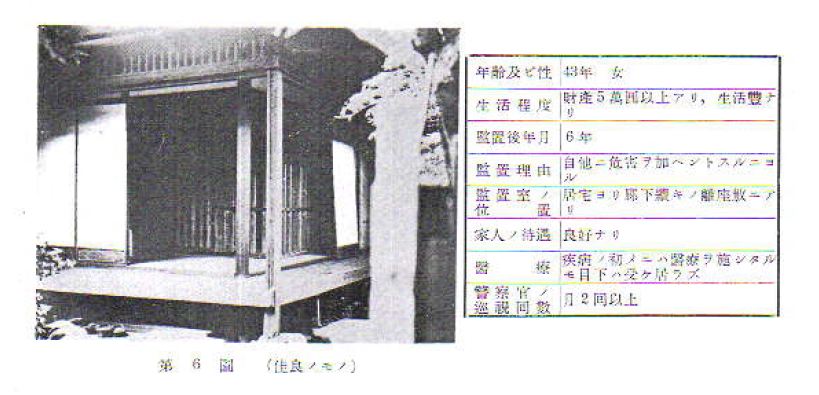

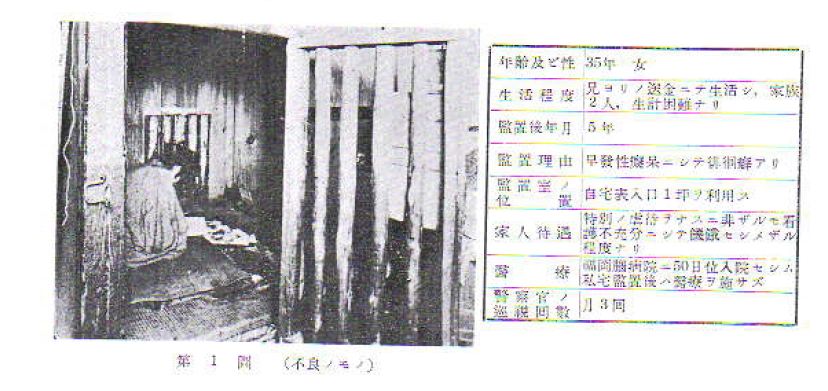

私宅監置の状況を実見してその程度によって三種に分け、佳良である例と、普通である例、3. 不良である例にわけた場合、患者が医療を受けているかどうかは、もちろん佳良であるものが72%と最も高く、それから普通のもの(50%)、不良のもの(38%)と続く。 1090

「これはもちろん経済力の差によるのであって、人情の退廃すなわち道徳の衰亡に原因していないことがうかがわれる。また現在医療をうけつつあるものの極めてまれなるを観れば、その肉親の無残にも発狂せし姿を見ながら、生計困難なるためやむを得ず自宅の一隅に檻を作って動物のごとく押しこめ、医薬を給せず、処遇届かず、暗然涙を呑んで見殺しになしつつある実情は想像するに難くない。しかし、かかる悲惨なる病者をこそ、社会国家の手をもって保護救済を目指さずしてまた何をか社会政策と言い得るであろうか。 」 1090.

最後の引用は面白いポイントである。患者の家族は、本来ならば立派な医療を与えたいが、生計が困難なので、「涙を呑んで」、劣悪な私宅監置の処置をしている。患者の家族は、本当に「涙を呑んで」いたのだろうか。これは、家族の中におけるソリダリティの問題だけでなく、ある社会政策を正当化する根拠の問題ともつながる。これは精神病院への収容であるが、私の資料には、患者の家族が、「やむをえず」患者に劣悪な処置をしていたことを示唆する例も多いが、それと同じくらい、そうではなかったことを示唆する例もある。

私宅監置の患者をかかえた家族の中には、青木に「涙を呑んで見殺しにしている」と語ったものもいたのだろうし、その語りは一定の真理をついている。しかし、青木は、その語りを、ある社会政策の正当化に使おうとしていることにも注意しなければならない。

画像は、青木の論文より。不良なる私宅監置と、佳良なる私宅監置。後者は、横溝正史の『獄門島』などに出てくる、田舎の富裕な家のお屋敷の離れに作られたものである。