必要があって、内分泌学の歴史を論じた書物を読む。文献は、Sengoopta, Chandak, The Most Secret Quintessence of Life: Sex, Glands, and Hormones, 1850-1950 (Chicago: University of Chicago Press, 2006).

20世紀に進歩した医学の分野の歴史というのは、まだ、誰が何を発見して、それを誰が反論して・・・という、学説のテクニカルな意味を羅列したものが多いけれども、最近、話しが変わってきていて、この研究も「新しい医学史」を志向している。もちろん、ホルモンというのは、性や年齢に関する社会的・文化的な意味が負荷された話題だから、ホルモンの文化史風のものを書くことは、それほど難しくないだろう。この書物が優れているのは、臨床と(動物)実験という、医学における二つの方法と場の拮抗という枠組みを挟み込んで、それを通じて、性の社会・文化的な意味が「ホルモン」という概念へと媒介されるという構造で描いていることだと思う。テクニカルな記述も満載で、全部で5章あるけれども、それぞれの章に300くらいの注が打たれている。

どこも読み応えがあったけれども、やはり著者の専門である、モダニズムのウィーンを記述した部分、特にスタイナハについての記述が良かった。スタイナハは、極度に侵襲的・操作的な動物実験を通じてホルモンを研究したが、彼が特に得意にしていたのは、卵巣や精巣の移植であった。ハムスターのオスを去勢してから卵巣を移植して、その性徴や性行動を調べたりするという手法である。去勢オスに卵巣と睾丸を移植して、その性徴において両性具有で、性行動においてバイセクシュアルなハムスターを作ったそうだけれども、これは読んでいて、正直言って、スタイナハ博士の研究室で飼われていた実験動物の動物としての尊厳が気になるような実験だった。

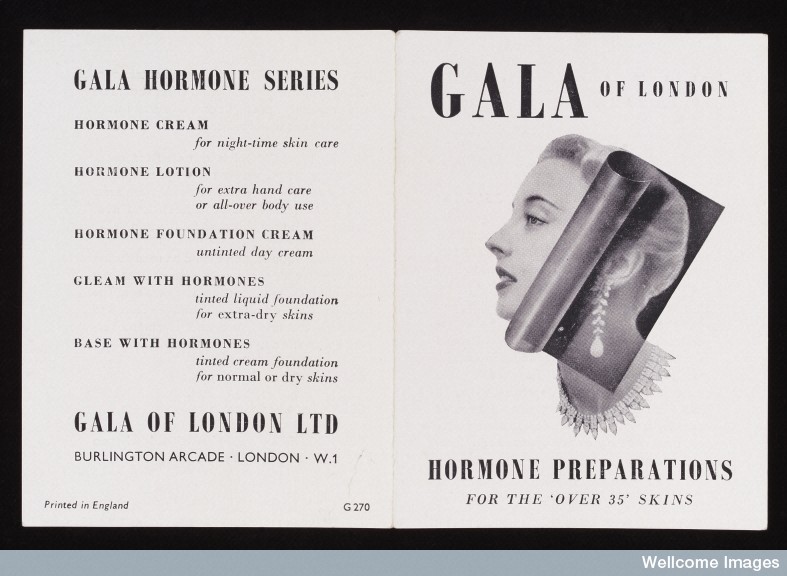

画像は二つ。1930年代のホルモン若返り化粧品の広告と、スタイナハ法(ワゼクトミー)を受けて「若返った」男性の写真。ガラ・オブ・ロンドンという化粧品屋は、この広告に書いているようにバーリントン・アーケードにあるかどうかは分からないが、まだあるらしいですよ。