必要があって、含羞 (shyness)の病理化についての研究書を読む。文献は、Christopher, Shyness: How Normal Behaviour Became a Sickness (New Haven: Yale University Press, 2007)

1980年代のアメリカで、かつては「シャイ」と呼ばれて好意的にすら受け止められていた一つの性格類型が、社会不安障害 (social anxiety disorder) として、病理化された過程を論じた書物。議論の柱の一つは、アメリカ精神医学協会の診断統計マニュアルの第三版(DSM-III)の改定の中心人物であったロバート・スピッツァーのインタヴューやアーカイヴなどである。これらを使って、スピッツァーが、当時アメリカの精神医学で力を持っていた精神分析とは大きく異なった診断体系を構築する中で、当時すでに存在した診断名のモザイクの間を縫うようにして社会不安障害という「病気」を作り上げるときのずさんさを暴きたてている。もう一つが、これらの「病気」についての疫学的データを誇張し、巧みな広告で人々に自分もその病気にかかっていると思い込ませ、医師たちに薬を処方させた製薬会社の行動の分析である。

精神分析を周縁に押しやったDSM-III と、その神経科学的なパラダイムにつけこんだ製薬会社の跳梁によって、アメリカの精神医療の健全さが大きく損なわれ、それ自体としてはまったく病理的でない心理状態や性格までが治療と投薬の対象となったという説明で、このモデル自体に目新しさはないが、話をカルスタ風にアメリカ文化だとかそういう方向に妙に広げずに、スピッツァー関係のアーカイブやインタビューのテクニカルな分析で押したところが、私はむしろ成功していると思った。shyness と近い心理的な症状が、かつてはどのような疾病概念の中に含まれており、フロイト派やユング派の概念を換骨奪胎して新しい概念をスピッツァーのチームが作っていくなかで、医者たちの間の綱引きと、スピッツァーの巧妙さと強引が相半ばしたやりくちを、緻密で丁寧なリサーチで辿っていて、とても読み応えがあった。

色々記憶に残るエピソードはあったが、一番面白かったのは、スミス・クラインの「パクシル」という薬のコマーシャルを見て、ある有名人が、自分はずっと病理的な内気さで苦しんでいたと告白したエピソードである。その有名人はもちろんその製薬会社から報酬を貰ったそうだけれども、それよりも、その有名人は、リッキー・ウィリアムズという名前で、マイアミ・ドルフィンズのランニングバックだったとのこと。ランニングバックって、あの、体重が100キロくらいありそうで、楕円形のボールを小脇にかかえて大男の列の中に突進して激突して吹っ飛ばす選手でしょう?その選手が「病理的に内気」って、私にはシュールレアルな冗談にしか聞こえない。いや、これはアメフトに対する無知から来る偏見なんだろうけれども。

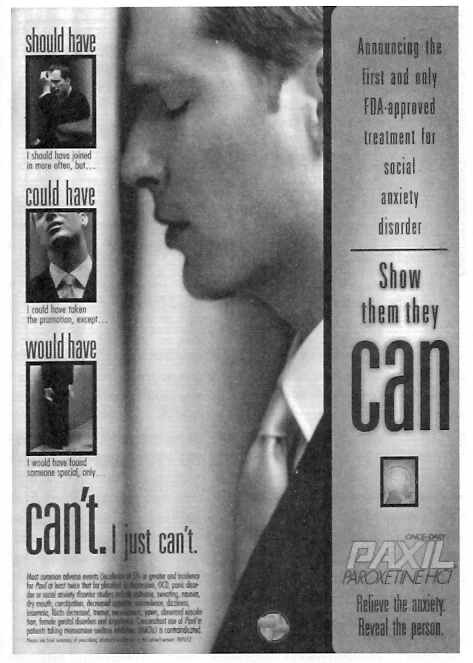

画像は本書より。社会不安障害の薬 Paxil の宣伝。 ・・・たしかに上手い(笑)