同じく新着雑誌から、終戦直後の彦根のマラリア撲滅運動を論じた論文を読む。文献は、田中誠二・杉田聡・安藤敬子・丸井英二「風土病マラリアはいかに撲滅されたか―第二次大戦後の滋賀県彦根市」『日本医史学雑誌』55(2009), 15-30.

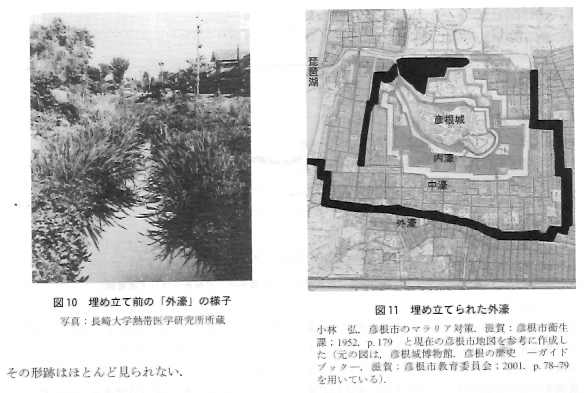

第二次大戦後に、マラリア常在地から引揚者が帰国するとともに、「輸入マラリア」が増加する。これは、すぐにおさまるが、国内に古くから存在した「土着マラリア」もあった。1935年には、当時「マラリア五県」と呼ばれた富山・石川・福井・滋賀・愛知にはまだマラリアがくすぶっていた。その中で、滋賀県のマラリアは戦後に激化し、1946年から49年まで毎年夏になると多数の患者が出ていた。滋賀県は、琵琶湖の湖岸に大小の入り江、沼、湿地帯を無数にもち、これらはアノフェレス蚊の繁殖地になっていた。また、この蚊の繁殖地を背景に持つ彦根市においては、彦根城の周りに張り巡らされた三重の濠が蚊の繁殖地になり、特に外堀は、住宅地の中にまで入り込んでいた。そんな中で住民はマラリアと「なじんで」、当たり前のことと受け止める生活をしていた。

1950年に激減するのは、滋賀県の中でも特にマラリアが多かった彦根市が、大規模な対策を行ったからである。この対策の立役者は、小林郁・小林弘の父子であった。どちらも医者で、父親の郁は滋賀県会議員や彦根市長も勤めた政治家であり、息子の弘は長崎医科大学を卒業していた。彼らは、台北帝国大学の元教授で日本のマラリア学の大家であった森下薫の指導をあおいで、精密な調査やDDTの残留噴霧を含む大規模な対策を行った。

画像は本論文より。彦根の濠と埋め立てられた部分を示した地図。この埋め立てに関しては、濠を誇りにし、観光資源として使おうとしていた地元民から反対があったそうだ。