Rabinbach, Anson, “From Mimetic Machines to Digital Organisms: the Transformation of the Human Motor”, in Michael Sappol and Stephen P. Rice eds., A Cultural History of the Human Body in the Age of Empire (Oxford: Berg, 2010), 237-259.

必要があって、19世紀を中心とした人間身体と機械の間の関係の歴史を解説したものを読む。恥ずかしながらまだ読んでいないが、著者のラビンバッハは、Human Motor という枠組みで疲労を論じた優れた文化史の書物をものしていて、これはぜひ読まなければならない。「疲労」というのは、医学と機械と労働と日常生活が重なって生じた問題群である。というか、なぜいままで読んでいなかったんだろう。

必要があって、19世紀を中心とした人間身体と機械の間の関係の歴史を解説したものを読む。恥ずかしながらまだ読んでいないが、著者のラビンバッハは、Human Motor という枠組みで疲労を論じた優れた文化史の書物をものしていて、これはぜひ読まなければならない。「疲労」というのは、医学と機械と労働と日常生活が重なって生じた問題群である。というか、なぜいままで読んでいなかったんだろう。

人間と機械の関係を分けるのに、三つのモデルを考えている。一つは「模倣的」、もう一つは「超越的」と呼んでいるが、つまりは「熱力学的」、もう一つは、「デジタル組織体的」なものである。ここでは19世紀が論じられるから、「熱力学的」を中心に検討されている。

18世紀のオートマトンと19世紀の機械的な人間観の間には、本質的な違いがある。18世紀のオートマトンは、「模倣的」(mimetic)な機械と理解しうるものであり、ヴォーカンソンの餌を食べて糞をするアヒルのオートマトンが象徴している。日本のからくり人形もこの部類である。ここで問題になるのは外見の動きである。人間の真似をした動きができる機械は、娯楽と教育を提供し、自ら動く、すなわち「生きている」ことを模倣する。一方で、産業革命、蒸気機関、熱力学の第二法則などを通じて、機械と人間身体を、エネルギーを変換して「力」に換えるものとして理解するパラダイムのコアができる。これを代表するのは物理学者にして医者のヘルムホルツであり、それに応じて「労働力」の概念を構築したマルクスである。

熱力学的な人間―機械のパラダイムから、力を合理的に配分し、そこから最大の成果を引き出すことができる労働環境を設計するという形で、アメリカではテイラリズムが現れ、ヨーロッパではトリノのアンジェロ・モッソ、フランスのジュール・アマール、そしてドイツの psycho-technology と呼ばれる学問が登場する。(日本の暉峻義等はこのドイツの系列だろう)これらの学問は、第一次世界大戦の労働力の動員と、労働者の側からの労働条件の改善要求の両者を利用しながら、労働環境と労働者の身体に医学的な理解を及ぼし、人間と機械のイメージを構築することに貢献した。

熱力学的な人間―機械のパラダイムから、力を合理的に配分し、そこから最大の成果を引き出すことができる労働環境を設計するという形で、アメリカではテイラリズムが現れ、ヨーロッパではトリノのアンジェロ・モッソ、フランスのジュール・アマール、そしてドイツの psycho-technology と呼ばれる学問が登場する。(日本の暉峻義等はこのドイツの系列だろう)これらの学問は、第一次世界大戦の労働力の動員と、労働者の側からの労働条件の改善要求の両者を利用しながら、労働環境と労働者の身体に医学的な理解を及ぼし、人間と機械のイメージを構築することに貢献した。

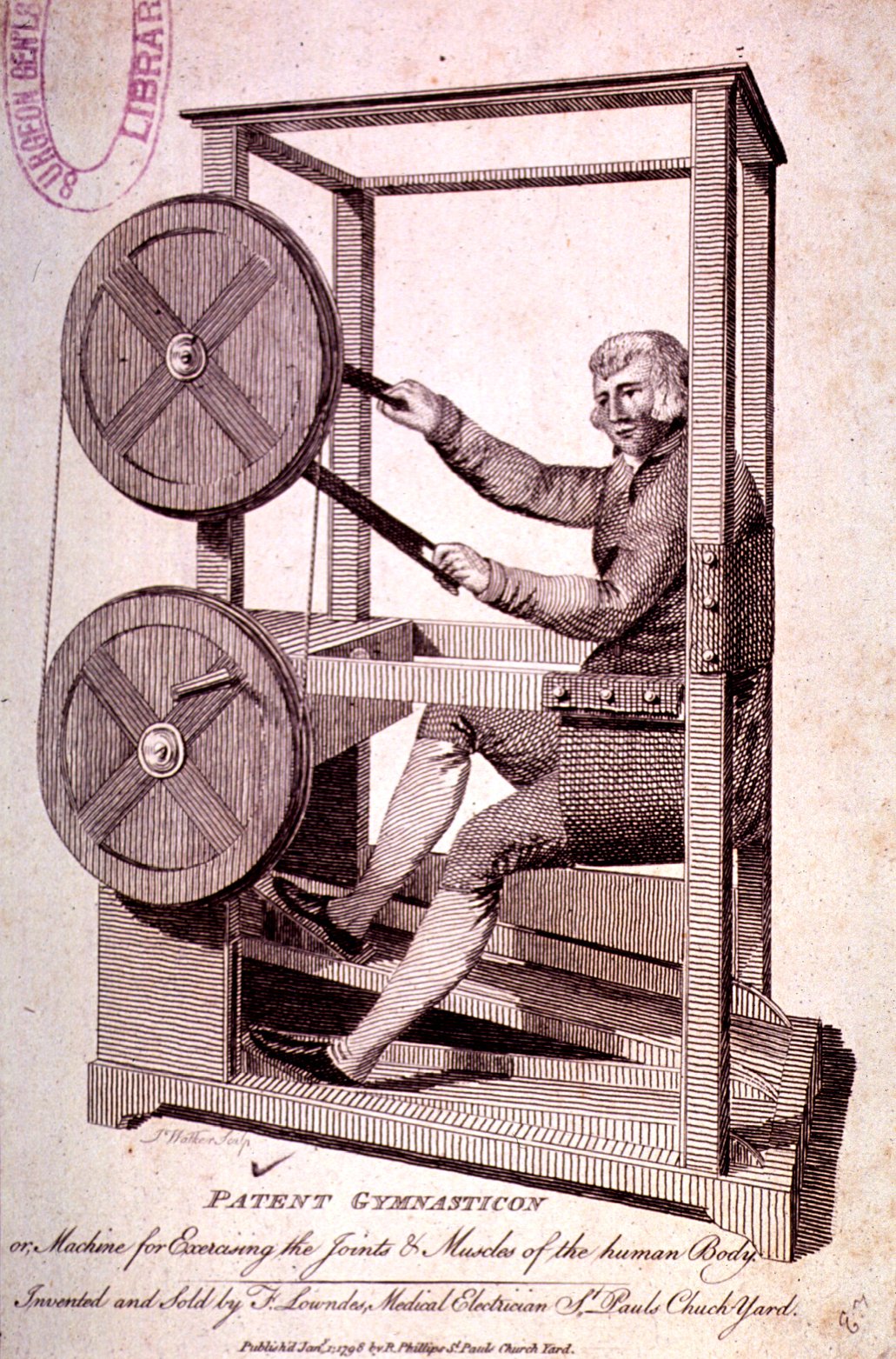

画像は、人間機械の図。